Inhaltsverzeichnis

Die Angabe von Auszahlungsquoten (RTP) bei Online-Glücksspielen könnte dazu beitragen, dass ein Großteil der Spielerinnen und Spieler ihre Gewinnchancen unrealistisch hoch einschätzt. Dies ist das Ergebnis einer in der letzten Woche veröffentlichten Studie von Forschern der Universitäten Bristol, London und Las Vegas.

Bei Personen mit riskantem oder problematischem Spielverhalten, gemessen am PGSI-Score, seien die Ergebnisse allerdings gegenteilig ausgefallen. Betroffene hätten ihre Gewinnchancen in Abwesenheit klarer Auszahlungsquoten höher eingeschätzt als bei Spielen mit angegebenem RTP.

Untersuchung RTP vs. Hausvorteil

Die Studie wurde in zwei Teilen und ausschließlich mit Personen durchgeführt, die bereits Erfahrung mit Online-Glücksspielen haben. Für die erste Untersuchung wurden insgesamt 2.019 Personen mit Wohnsitz in Großbritannien und einem Durchschnittsalter von 39,6 Jahren befragt.

Der zweite Teil der Untersuchung fand länderübergreifend statt mit insgesamt 4.043 Personen aus Großbritannien und den USA. Auch hier lag das Durchschnittsalter bei 39,6 Jahren. Alle Studienteilnehmer beider Gruppen wurden zudem mit Hilfe klassischer PGSI-Fragebögen hinsichtlich des eigenen Spielsucht-Risikos eingestuft.

Der Fokus der ersten Studie lag auf der reinen Anwesenheit bzw. Abwesenheit einer RTP-Angabe bei Online-Glücksspielen. In der zweiten Untersuchung wurde weiter unterschieden, inwieweit die Angabe eines RTPs im Vergleich zur Angabe eines Hausvorteils Auswirkungen auf die Gewinnchancen-Wahrnehmung hat.

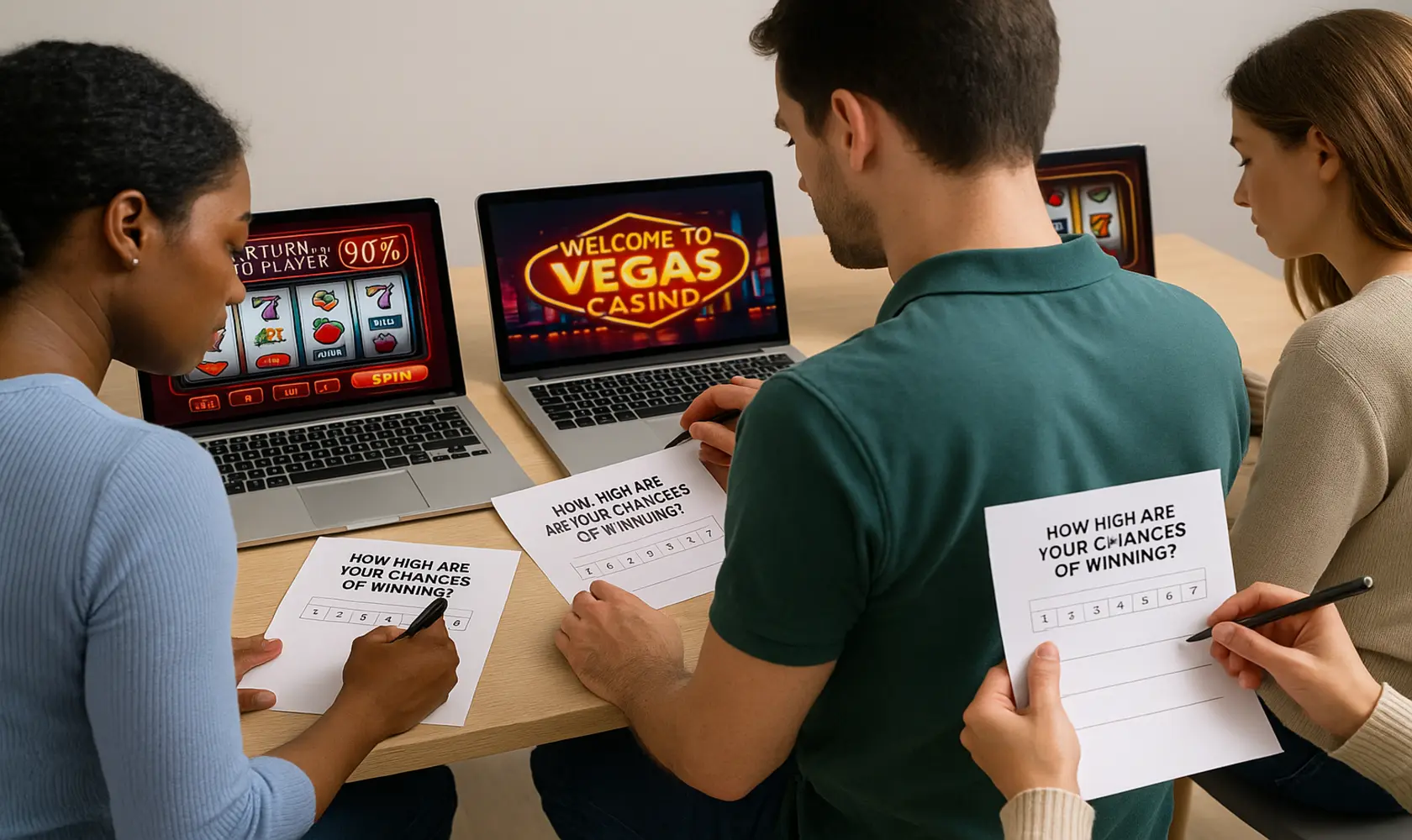

Teilnehmer der ersten Studie wurden daher in nur zwei Gruppen unterteilt: Eine Hälfte wurde mit einem Spiel ohne RTP-Angabe konfrontiert, die andere Hälfte mit dem gleichen Spiel mit Angabe eines RTPs von 90 %. Konkret wurde Letzteres mit der Formulierung angegeben: „Dieses Spiel zahlt im Durchschnitt 90 % aus.”

In der zweiten Studie hingegen gab es vier Vergleichsgruppen. Zusätzlich zum Weglassen des RTPs bzw. der Angabe der reinen Auszahlungsquote gab es zwei verschieden formulierte Angaben zum Hausvorteil:

- Dieses Spiel behält im Durchschnitt 10 % aller getätigten Geldeinsätze ein.

- Dieses Spiel ist so programmiert, dass es Sie im Durchschnitt 10 % Ihres Wetteinsatzes kostet.

Die Studienteilnehmer mussten dann auf einer Skala von 1 bis 7 angeben, wie hoch sie ihre jeweiligen Gewinnchancen einschätzen (1 = sehr gering; 7 = sehr hoch).

Keine RTP-Angabe bei Risikospielern problematisch

Die Ergebnisse der ersten Studie haben dabei ein klares Ergebnis geliefert. Teilnehmer aus der RTP-Gruppe haben im Median einen Skala-Wert von 4,48 angegeben, während die Teilnehmer aus der No-RTP-Gruppe einen Wert von 2,82 im Median angaben.

Eine Korrelation zwischen den parallel getesteten PGSI-Werten zur Risikoeinstufung und den Ergebnissen habe es in der RTP-Gruppe nicht gegeben. In der No-RTP-Gruppe hingegen habe sich gezeigt, dass Teilnehmer mit erhöhtem Risiko ihre Gewinnchancen tendenziell höher bewertet hätten.

In den Ergebnissen der zweiten Studie haben sich die der ersten Studie widergespiegelt. Auch hier hat die RTP-Gruppe ihre Gewinnchancen als höher eingestuft als die No-RTP-Gruppe. Die Median-Werte der Hausvorteil-Gruppen hingegen lagen dazwischen:

- RTP: 4,63

- No-RTP: 2,99

- Hausvorteil („Spiel behält 10 % der Einsätze ein”): 3,80

- Hausvorteil („Spiel kostet 10 % der Einsätze”): 3,02

Auch in dieser Gruppe haben die Teilnehmer mit erhöhtem PGSI-Score ihre Gewinnchancen in Abwesenheit einer RTP- oder Hausvorteil-Angabe deutlich höher eingeschätzt als Teilnehmer ohne erkennbares Spielsuchtrisiko.

Schlussfolgerungen für den Spielerschutz

Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass viele Spielerinnen und Spieler Auszahlungsquoten grundsätzlich missverstehen könnten, was zu einer verzerrten Wahrnehmung der tatsächlichen Gewinnchancen führen könnte. Eine Quote von 90 % werde rein mathematisch als ein hoher Wert wahrgenommen.

Aus Spielerschutzsicht könnte die alternative Angabe des Hausvorteils Vorteile bieten, insbesondere wenn eine Formulierung gewählt werde, bei der die Kosten für den Spieler im Fokus lägen.

Insgesamt habe die Studie bestätigt, dass individuelle Wahrnehmungen beim Glücksspiel eine große Rolle spielten und dies bei der Prävention und Aufklärung über Glücksspiele und Spielsucht berücksichtigt werden müsse.

Es bedürfe allerdings weiterer Untersuchungen, um klare Empfehlungen auszusprechen, insbesondere da die Studie nur mit einem einzigen festen RTP von 90 % durchgeführt wurde. Denkbar seien weitere Untersuchungen mit anderen RTP-Angaben zuzüglich Informationen zur Volatilität des jeweiligen Spiels.

Quellen: Science Direct, PubMed